ほんとうに最近の朝は寒い・・・

この急激な寒暖差は、偏西風の波によって、気温が上がったり・下がったりするそうです!

今や日本は、季節感がなくなりました。

5月と言えば、一年中で一番爽やかな季節でしたが、今日は夏、明日は冬といった極端な感じがいたします。

ここ最近の寒暖差によって、体調を崩した方が急増しているそうです。

無理もありませんね。。

こまめに服で体温調節するしかありません。健康管理に気を付けてこの寒暖差を乗り切りましょう!!

ほんとうに最近の朝は寒い・・・

この急激な寒暖差は、偏西風の波によって、気温が上がったり・下がったりするそうです!

今や日本は、季節感がなくなりました。

5月と言えば、一年中で一番爽やかな季節でしたが、今日は夏、明日は冬といった極端な感じがいたします。

ここ最近の寒暖差によって、体調を崩した方が急増しているそうです。

無理もありませんね。。

こまめに服で体温調節するしかありません。健康管理に気を付けてこの寒暖差を乗り切りましょう!!

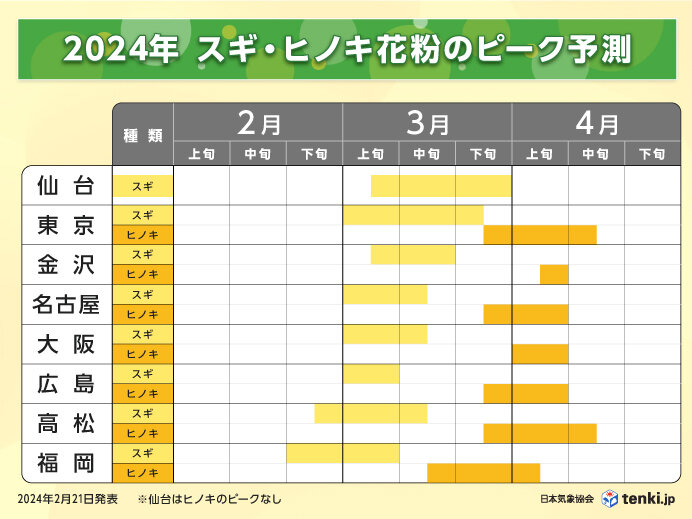

春の暖かさが気持ちよくなってきたこの時期ですが、花粉症をお持ちの方にとっては、辛い時期でもありますね😅

特に今はヒノキ花粉がピーク期に入っており、広範囲で花粉の飛散量が「多い」または「非常に多い」と見込まれているそうです・・・

先日、花粉症に関するとあるアンケート結果を見かけたので共有したいと思います!

花粉症の人にアンケートした結果で約50%の発症者が「思考力が低下する」と答えていたそうです。

仕事中のくしゃみや咳で手を止めることが増えたり、ひどい時はトイレに行って症状が治るのを待つといった方もいるとのこと。

私たちもこの花粉症症状について、正しく理解をしておく必要があるのだと感じます。

花粉症で苦しんでいる人たちも、仕事に集中できるような職場環境をみんなで工夫しながら整えていければいいなと思いました😊

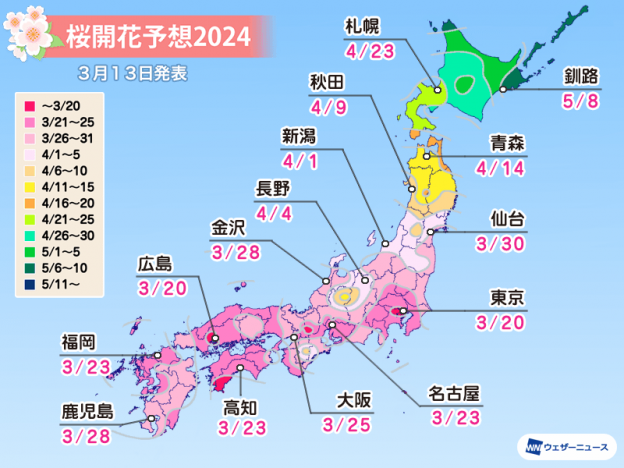

3月に入り暖かくなりました!(コートはまだ必要ですが・・・)

桜の開花予想も発表され、過ごしやすい時期がまたやってきますね。

そして3月は卒業と新なスタートの季節です!!皆さまも心機一転新たなことにチャレンジしてみてはいかがでしょうか😊

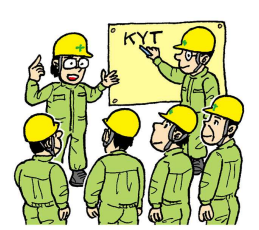

建設現場での安全は、作業員の命を守るために最も重要な要素の一つです。

その中でも、KY活動(危険予知活動)は、事故を未然に防ぐための効果的な手法として注目されています。

KY活動の目的は、建設現場内に潜んでいる危険な作業や場所を洗い出し、事前にリスクを排除することです。

このKY活動を通じて、作業員は日々の業務で潜在する危険を予測し、適切な対策を講じることができます。

KY活動の目的は、労働災害の防止のみならず、従業員の安全意識の向上、チームワークの強化、作業効率の向上など、職場全体の安全文化を強化することも含まれます。実際にKY活動を行うことで、従業員は自らの安全と同僚の安全を守るための措置を講じることができ、結果として企業の生産性と持続可能性を向上させることが可能です。

また、作業員一人ひとりが自分のこととして危険をとらえ、責任感を持って現場に臨むことを促します。

これにより、作業員全員が危機管理の意識を持つようになり、安全な現場環境の構築に寄与します。

我々一人ひとりは”完全に不完全”な存在です。ウッカリ忘れること、フッと集中力を失うこと、逆にグッと集中しすぎてまわりが見えなくなることは、普遍的に起こり不安全な行動を引き起こします。

正直活動内容は面倒くさいと思うことや無駄ではないかと思うことも多くあります。ですが一歩間違えれば人災をも引き起こしかねない仕事をしていると自覚し、社員全員で危機意識をもち、災害のない環境づくりをしたいものですね。

本年もどうぞよろしくお願いいたします😊

5.作業範囲を確認

作業する範囲を確認し、周囲に障害物や人がいないことを確認してください。特に、刈払機の刃が飛び散る範囲に人やペットがいないか注意しましょう。また、作業エリア内に石や硬い物があると、それらに刃が当たることでキックバックが起こりやすくなります。作業前に不要なものを取り除いておくことが大切です。

6.適切な保護具の使用

刈払機を使う際には、適切な保護具を身に着けることが重要です。特に、耳栓やヘルメット、保護メガネ、手袋、長袖の服、長ズボンなどを着用しましょう。これらの保護具が、万が一の事故やキックバック時に身を守ってくれます。

7.疲労を感じたら休憩を取る

長時間の作業は疲れがたまり、集中力が低下することがあります。疲れを感じたら無理をせず、適度な休憩を取りましょう。疲労時には、キックバックや事故のリスクが高まるため、安全面でも休憩が重要です。

以上のことに気を付けながら安全に作業を行っています。

刈払機は庭や公園の手入れには欠かせないアイテムですが、正しく使わないと危険な事故につながることがあります。私たちは事故を防ぐために、以下のポイントに気を付けて作業していきます。

1.正しい刃を選ぶ

刈払機にはさまざまな刃があります。作業内容に応じて適切な刃を選び、取り付けましょう。草を刈るだけであればナイロンカッターが適していますが、木や厚い枝を切る場合は刃物タイプの刈払機が適しています。また、刃の状態を常にチェックし、摩耗や損傷があれば交換しましょう。

2.作業前の点検

刈払機を使う前には、必ず点検を行いましょう。特に、刃の取り付けがしっかりと固定されているか、ネジが緩んでいないかを確認してください。また、ガードが正しく取り付けられていることも重要です。

3.適切な作業姿勢

作業中は、適切な姿勢を保ちましょう。足元が不安定な場所や、高低差がある場所ではキックバックのリスクが高まります。また、刈払機を操作する際には、両手でしっかりと持ち、肩の力を抜いてリラックスした状態で作業しましょう。

4.作業速度に注意

刈払機を使う際は、急に力を入れたり、無理に速く作業しようとしないでください。刃が抵抗にあうとキックバックが起こりやすくなります。スムーズに切れる速度で、一定のリズムで作業を進めましょう。

4. 公園の周辺コミュニティへの思いやり

・近隣の民家や農地に接している場合、散布情報を事前に通知し、散布時には特別な注意を払います。

・河川や池などの水系が近接している場合、水質汚染を防ぐための対策を講じます。

・特に河川沿いの公園では、水系への影響を最小限に抑えるための取り組みが不可欠です。

5.散布方法と人々の安全性への配慮

・使用する農薬の指示に従い、必要な量だけを使用するよう努めます。

・できる限りスポット散布を行い、全面散布は控えます。

・散布する際の天気や風の状態を確認し、安全な日を選びます。

・散布作業者は保護具を完璧に着用し、作業後はしっかり洗浄します。

公園の維持管理において、農薬の適切な使用は重要です。安全で健康的な公共空間の提供のために、公園管理者や作業者は常に最新の知識と技術を身につけ、地域社会との連携を深めることが求められます。

公園や緑地は私たちの日常生活の中で重要な役割を果たしています。それゆえ、こうした場所での農薬の使用は、環境や人々の健康への影響を最小限にするための特別な配慮を必要とします。

1.農薬の選び方

・安全性が確認され、使用方法が明確な農薬を選択します。

・具体的な樹木や芝生のタイプに合った農薬を使用します。

・予防する害虫や雑草の種類を考慮し、最適な農薬を選ぶことが重要です。

・植物を保護しながらも、薬害のリスクを最小限に抑えます。

・選定時には、関連する法的要件を遵守します。

2.公園の利用者への配慮

・散布の際は、人の往来が少ないタイミングを選ぶことが望ましい。

・休園日を利用して農薬を散布する場合もある。

・散布の際は風の方向や強さを考慮し、散布直後のエリアへの入場を避けるための措置(警告看板の設置など)を行います。

・散布情報(場所、時間、目的など)を明示し、利用者が事前に知ることができるようにします。

3.公園の施設や環境への配慮

・散布時には休憩所や売店などの施設への影響を考慮し、風の影響を受けないようにします。

・水辺のエリアや池では、農薬が流れ込まないように特別な注意が必要です。また、雨が予想される場合は散布を避けることも大切です。

地域住民共有の生活空間である道路への愛着心を深めるとともに、道路利用者のマナー向上を啓発することを目的としているこの「ボランティア・ロード」

街の皆さまに快適に道路を使用していただくため、普段から美化清掃活動を行っております。